生前に行う相続対策とは

生前に行う相続対策は大きく分けて「相続税対策」と「相続トラブル対策」の2種類です。

当事務所でご提案させていただく業務は、相続が開始した際に相続人間で骨肉の争いが勃発しない為の「相続トラブル対策」です。

相続トラブル対策とは

相続トラブル対策として、最も有効な手段は「遺言書の作成」です。

遺言書は、「残された家族への想い等、最後のメッセージ」とも言うべきものです。

この遺言書を残すことなくお亡くなりになり、家族間で泥沼の相続争いに発展することも近頃では決して珍しいことではないです。

特に下記に該当する方は遺言書を書いておくことを強くお勧めします!

| ✅ 配偶者はいるが子供がいない ✅ 長男の嫁が看病、面倒をみてくれている ✅ 長年連れ添った伴侶がいるが、入籍していない ✅ 相続人以外に財産を残したいとき ✅ 先妻との間に子供がいるとき ✅ 認知していない子に財産を残したいとき ✅ 行方不明、疎遠な相続人がいる場合 ✅ 財産が不動産のみの場合 |

生前の相続対策として有効な遺言書

遺言書は3種類「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

この中でも秘密証書遺言は、ほとんど採用されることがありませんので、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」をご提案させていただきます。

| 業務内容 | 報酬額(税込) |

| 自筆証書遺言 | 80,000円~ |

| 公正証書遺言 | 120,000円~ |

| 自筆証書遺言保管制度 | 100,000円~ |

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者(ご自身)が、遺言書の全文、日付や氏名をご自身で手書きして押印する遺言書です。

遺言書本文をパソコン等で作成することは認められておりませんが、財産目録(ご自身の財産一覧)については、平成31年1月13日以降、パソコンで作成してもよいことになりました。

こちらの財産目録は、銀行通帳や不動産の登記事項証明書を遺言書に添付する方法も認められておりますが、この場合は添付する通帳の写し等の全てにご自身の署名が必要になります。

自筆証書遺言の長所

◇作成する費用がかからなく、いつでも気軽に書き直しできす。

◇遺言の内容を自分以外に秘密にできる。

自筆証書遺言の短所

◇一定の要件を満たしていなければ、遺言が無効となる可能性がある。

◇遺言書を紛失おそれがある。

◇遺言書が忘れ去られるおそれがある。

◇遺言書の内容を書換えられる、遺言書を捨てられる、遺言書を隠されるという可能性がある。

◇遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」の手続きが必要である。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人役場にて証人2人以上の者が立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成する遺言書です。

その遺言書原本は、公証人役場で保管されます。

公正証書遺言の長所

◇要件の不備で無効になる可能性がほぼない。

◇相続人により勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりという心配がない。

◇相続人による、家庭裁判所の検認手続きが不要。

公正証書遺言の短所

◇ご自身と利害関係のない証人2人の立会いが必要

◇公証人役場への手数料がかかる。

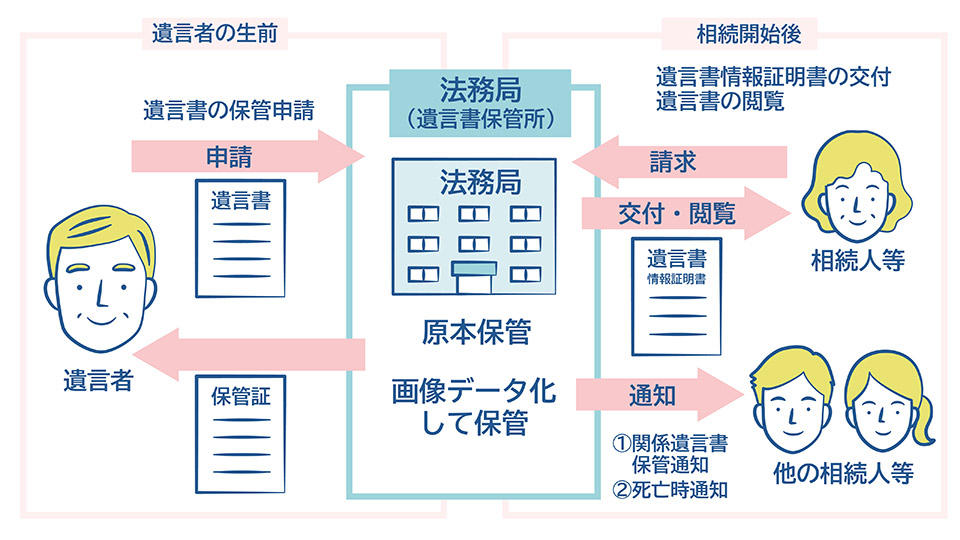

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管するもので、令和2年7月10日からスタートした、比較的新しい制度です。

自筆証書遺言の短所をカバーできるとして、こちらの制度の利用を検討される方が増えております。

紛失や盗難、偽造や改ざんを防止できる

法務局に、遺言書の原本やその画像データが保管される為、紛失や盗難、偽造や改ざんされる可能性がないです。

要件の不備により無効になることがない

民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため、外形的なチェックが受けられます。

よって、ご自身で作成して保管しておく場合と比較して、要件不備により遺言書が無効となる可能性が限りなく低くなります。

※遺言書の有効性を保証するものではありません。

相続人に発見されやすい

遺言者がなくなった場合、あらかじめ指定された方へ「法務局に遺言書が保管されている」ことを通知してもらえます。

この通知は、遺言者があらかじめ希望した場合に限り実施されるもので、遺言書保管官(遺言書保管の業務を担っている法務局職員です。)が、遺言者の死亡の事実を確認したときに実施されます。これにより、遺言書が発見されないことを防ぎ、遺言書に沿った遺産相続を行うことができます。

検認手続きが不要

ご自身で自筆証書遺言を保管されていた場合、開封せずに家庭裁判所に検認手続きすることが必要です。

しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認手続きが不要となり、速やかに遺言書の内容に基づいて、各種相続手続きを進めることができます。

サービス内容と費用

相続人調査、財産調査、遺言書原案作成、公証役場との調整等について、公正証書遺言や自筆証書遺言作成に必要なすべての準備をいたします。

遺言書作成をご希望される方で「誰に何の財産を相続させるか」お決まりであれば、まずはお電話下さい。

その他、面談時にヒアリングさせていただきながら、遺言者の最後のメッセージを形にさせていただきます。

| 業務内容 | 報酬額(税込) |

| 自筆証書遺言 | 80,000円~ |

| 公正証書遺言 | 120,000円~ |

| 自筆証書遺言保管制度 | 100,000円~ |

各種遺言書作成にかかる実費

自筆証書遺言作成にかかる実費

自筆証書遺言作成にあたり、有効な遺言書作成するために以下の書類を収集および確認させていただく場合がございます。

◇戸籍にて相続関係の確認

◇不動産評価証明書

◇預金通帳

戸籍取得が必要な場合、当事務所にて代理取得させていただきますので、取得費が実費として計上されます。

公正証書遺言作成にかかる実費

公正証書作成にあたりまして、相続関係を明確にするために戸籍収集が必要となります。

また、公証人役場にお支払いする手数料がありますが、こちらの手数料は「相続人の数」「遺産の額(評価額含む)」等により手数料が変動します。

詳細につきましては、日本公証人連合会のサイトにてご説明がございますので、下記サイトをご確認下さい。

≫日本公証人連合会サイト

自筆証書遺言保管制度に係る実費

自筆証書遺言保管制度をご利用になられた場合の実費は、上記自筆証書遺言の場合に加えて法務局に3,900円の費用が必要となります。